小学生でもわかる住宅気密測定器の原理

2025年から、省エネ基準法が改正され、工務店などの住宅供給者は断熱等級4以上の家づくりが義務化されることが発表されました。また、国土交通省は2030年には全棟新築のゼロエネルギー住宅(ZEH)を目指すと宣言しており、建築物のエネルギー効率を向上させる取り組みが加速されています。このような背景から、建物の断熱レベルが高まるにつれて、断熱と密接な関係のある気密性能もますます重要視されています。実際に弊社も気密測定の依頼件数がここ2~3年で増えている実感があります。気密測定を依頼する工務店の方や設計事務所の先生方に話を伺うと、ほとんどのお施主様があらかじめ気密を含めた住宅の性能についてインターネットなどで勉強されているとうです。

このコラムでは気密測定には不可欠な気密測定器に焦点を置いて解説します。住宅の気密測定器の仕組みや、国内ではどのような種類があるのか、それぞれの特徴や性能について概要を説明していきます。

住宅の気密測定とは具体的に何をはかっているのか?

先ず基本的なことをお話しすると住宅の気密測定器とは、建物の性能を表す指標のひとつ「気密性能」を評価するためのものです。ここでいう「気密性能」とは住宅の中で計画的に空気を動かす「換気口」を除いて、屋根(天井)・壁・床の取り合い部や配管貫通部、開口部などなど住宅の内側と外側を分ける部分(建築業界では「外皮」と言います)のすきまがどれだけあるかを表します。

(そのため、気密測定時は換気のための穴は全てテープなどで塞ぎます)

ちなみに住宅の性能を表す数値は外皮平均熱貫流率を表すUa値や住宅の熱損失を表すQ値など様々ありますが、その中でも気密性能を表すC値は唯一、測定しないと分からない実測値となります。

気密測定の原理

それでは具体的に住宅のすきまはどのようにはかっているのでしょうか?

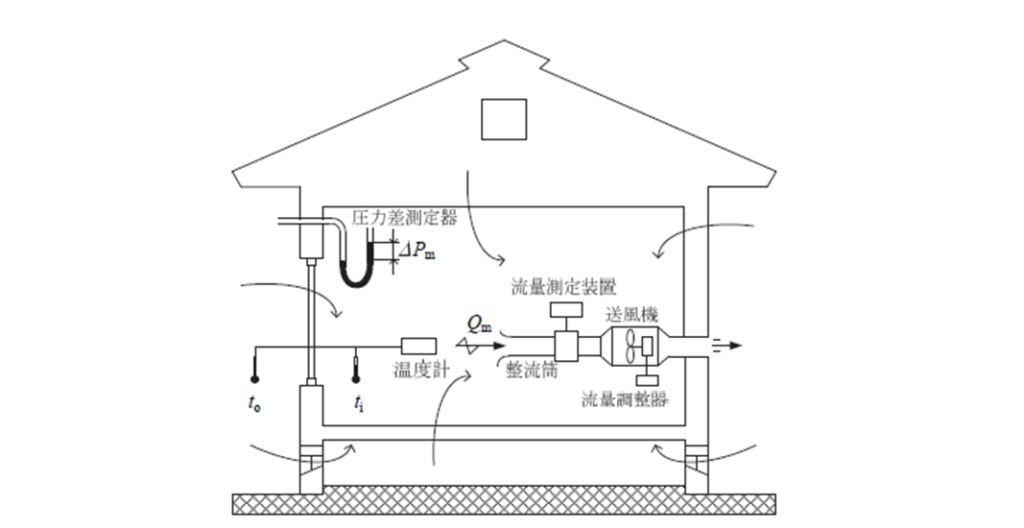

結論から言うと、送風機によって住宅の中の空気を減圧(あるいは加圧)した時の室内外差圧と送風機でどれだけ空気を出すことができるかどうか、この二つのバランスを見ています。

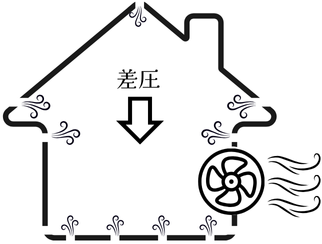

気密の悪い住宅の場合

気密が悪い住宅の場合は、送風機によって住宅の中の空気を減圧(加圧)しても「すきま」だらけなので空気を抜いた(入れた)そばからすぐにすきまから空気が入ってきて(出て)しまいます。そのため、室内外差圧が生まれるためには送風機で送り出す空気の量は大きくなります。

(図は減圧した時のイメージ)

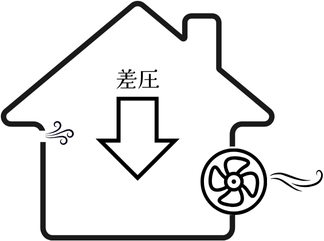

気密のいい住宅の場合

気密のいい住宅の場合、すきまが少ないので送風機によって住宅の中の空気を減圧(加圧)すると空気を抜いた(入れた)分の空気がすぐに入ってこない(抜けない)ため、送風機の風量が小さくても容易に室内外差圧が生じます。

(図は減圧した時のイメージ)

気密測定器の構成

気密測定器の構成部品は大きく分けて、住宅内を減圧加圧するための①送風機、②圧力計などのセンサー類、気密性能を計算するための③コンピュータの3つのパーツから構成されます。これは全ての気密測定器に共通します。上で説明したように建物の外皮の取り合い部や、窓やドアなどの開口部からのすきまを送風機の通気量の変化や室内外差圧の変化から検出し、それをC値などの気密性能を表す値にコンピューターで変換します。これにより、住宅のすきまがどれだけあるかを把握することができ、建物のエネルギー効率や居住者の快適性がどの程度かを判断することができます。

気密測定の報告書に記載されているC値(相当隙間面積)やαA(総隙間面積)といった数値の意味について詳しく詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

住宅の気密を測定する意味とは

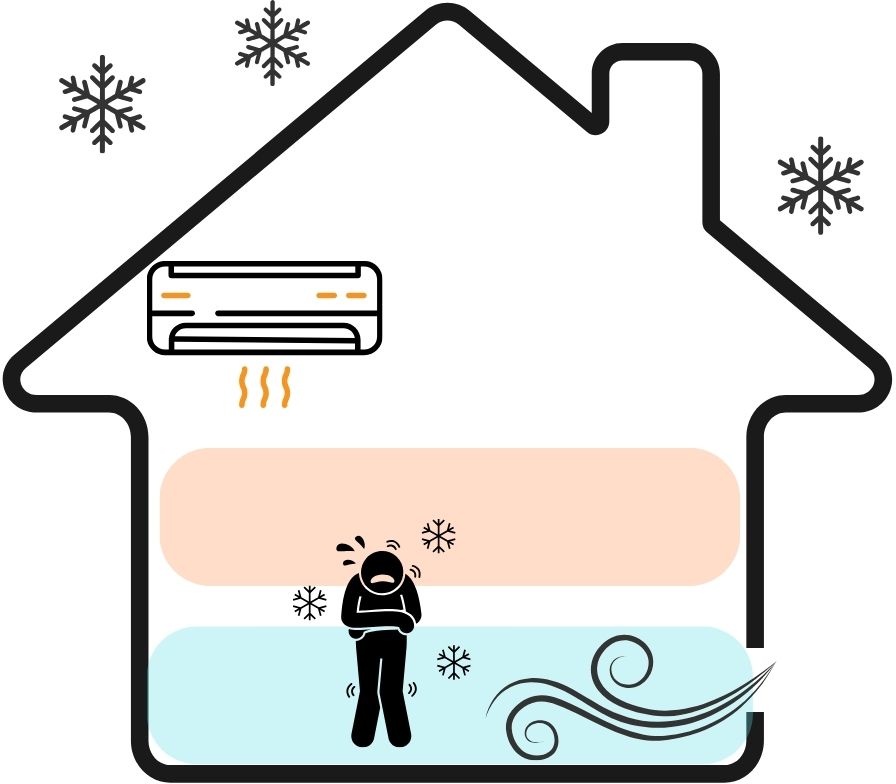

住宅の気密性能を把握することは、居住空間の快適性を上げたり住宅の省エネ性能を上げるためにとても重要です。折角断熱性能の高い住宅に住んだとしても、気密性が低い建物では、冷暖房効率が低下し電気代が高くなったり、換気計画が思い通りいかず、室内の汚れた空気がうまく排出されない可能性があります。特に外の温度差が大きくなる夏場や冬場はすきまから流入した外気が原因で、居住空間に温度差が発生し、暖房しても足元に冷たい気流を感じたり、冷房しても足元が冷えるばかりで上の方が暑いといった状況になることがあります。

気密測定器に求められるものとは?

年々気密測定の需要が高まっていくなかで、測定業者だけではなく、工務店が自分で気密測定器を購入して自社測定するケースが増えています。気密測定器の購入に至っては、以下の3つの要素をポイントに検討すると良いでしょう。

① 持ち運びのしやすさ

気密測定試験を行う現場は様々です。旗竿地や車を横付けできない、機械の設置場所が2階など現場の状況によって現場搬入の移動距離が長くなります。そのため、軽量化されたよりコンパクトな気密測定器を選ぶことで現場搬出入時の手間や負担を減らすことが出来ます。

② 取り扱いのしやすさ

コンピューターの操作画面が誰でも簡単で使いやすいか、測定結果の表示がスムーズで見やすいと便利です。また、気密測定作業で一番時間がかかるのが実は機械の設置です。これをいかに簡略化・小型化するかが作業効率を上げるうえで大きなポイントとなります。

③ コストパフォーマンス

性能と価格のバランスが良く、長期間にわたって信頼性の高い測定を行えることが求められます。年間でどれほど気密測定をするのか

住宅の気密測定器の種類

現在、国内の製品は設置方法により以下の3タイプあります。

① バズーカ型:現地でパーツを組み立てて窓などの開口部に直接設置するタイプ。

メリット:その場で結果をレシートで出力できる。送風機の風量が強く住宅の対応幅が広い。

デメリット:重いため持ち運びや一人での設置が大変(特に腰窓)。

② ビニルダクト型:送風機と窓などの開口部をビニルダクトで接続するタイプ。

メリット:ビニルダクトのため送風機を床置きできる。腰窓でも落下や転落の心配がない。

デメリット:ビニルダクト設置時も、開口部の気密の処理は屋外側からもテープでする必要がある。(バズーカ型も同様)

③ レンジフード型:送風機を窓に設置する代わりにレンジフードに接続するタイプ。

メリット:レンジフードに接続するので開口部の気密処理が不要。設置が簡単で早く、リーズナブル。

デメリット:レンジフードが送風機代わりのため、測定する住宅はある程度気密がとれている必要がある。

レンジフード型の気密測定器についてご興味のある方はこちらのボタンもクリック